Quando ci si incontra, prima ancora di scambiarsi i saluti di convenienza, si manifestano una serie di segni — dalle espressioni mimiche agli sguardi, fino alla gestualità — che racchiudono un’infinità di significati.

Tali significati risultano più da percezioni sensibili, dettati dall’intuito e dalle emozioni immediate, più che da un filo conduttore “razionale o intellettivo”. L’uso del linguaggio, la verbalizzazione che precisa nei minimi dettagli il pensiero che ciascuno auspica di tradurre con parole scelte o spontanee, interviene solo in un secondo momento. De facto, la presenza induce uno scambio quasi obbligato, il cui scopo può essere semplicemente quello di colmare il silenzio — come, per esempio, accade quando si parla del tempo o si ricorre a qualche banalità priva di senso. Con ciò si mantiene aperta una possibilità di dialogo, già iniziato ma irrilevante.

Tra i limiti della comunicazione, spesso definiti come incomunicabilità, si colloca il potenziale discorso tra uomini e donne. Ida Magli, in Mercanti di bugie e innovatori della conoscenza (2008), scrive:

“Se oggi ci troviamo a non poter discutere del problema centrale della società italiana (e in generale dell’Europa e dell’Occidente), problema che enuncio come ‘impossibilità di comunicare’, questo dipende dal modo di concepire l’uguaglianza e dal tabù del ‘politicamente corretto’ stabilito a sua difesa. Dobbiamo invece cominciare a riflettere, senza timori e a viso aperto, sulla causa prima di questa impossibilità: lo scardinamento del ruolo originario delle donne a fondamento della comunicazione e la loro presenza come Soggetto nella vita del gruppo.”

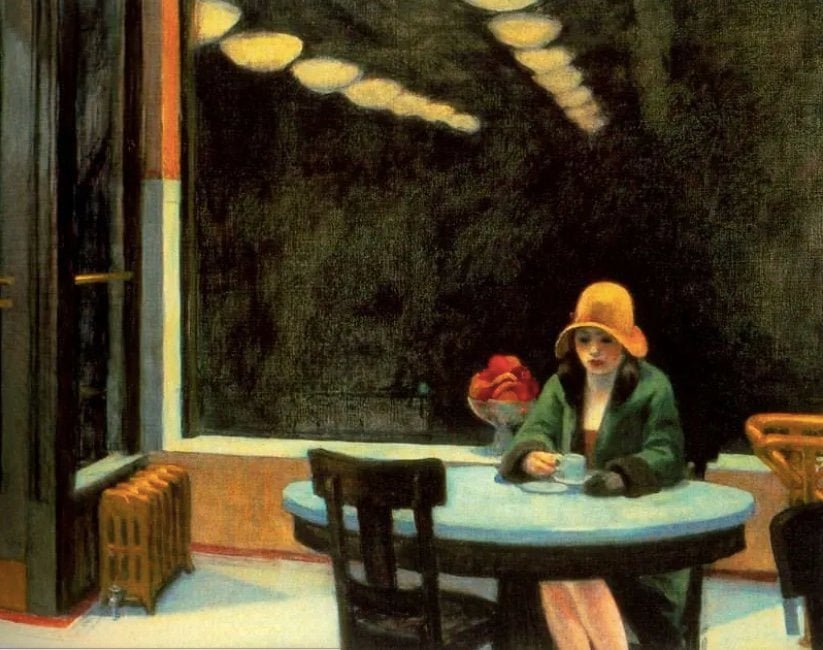

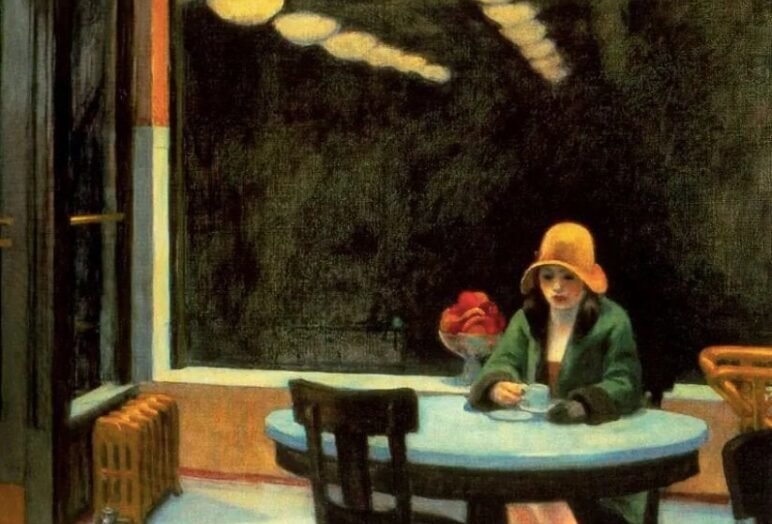

L’incomunicabilità è un male delle società moderne, non soltanto tra maschi e femmine, ampiamente enfatizzata dall'esistenzialismo, in particolare da Sartre (‘L’essere e il nulla’), che insisteva sull'individuo, la realizzazione di sé, su una scelta personale e una libertà di agire, fonte di solitudine e su vani interrogativi, riassunti nell’assurdità dell’esistenza, espressa con la formula: “L’uomo è una passione inutile”.

L’incompatibilità tra esistenza propria ed esistenza del mondo, presupposta o confermata, rimanda a una relazione tra sé e il mondo determinata dal tempo: relativo per l’individuo e indefinito quanto infinito per un universo che, comunque, non può mancare di contenere il primo.

Con Ida Magli, intervengono: una condizione sociale, l’iniquità tra uomo e donna, un’ideologia dominante, il “politicamente corretto” e una lunghissima storia durante la quale il femminile fu riconosciuto per il ruolo che svolgeva. Per Sartre, invece, è la natura stessa della condizione umana.

Francesco Alberoni (‘Il mistero dell’innamoramento’, 2004), accennava alla questione del tempo, cara agli esistenzialisti, con un approccio ben diverso:

“Nell’attrazione puramente erotica siamo appagati della presenza, ci completiamo entrambi nel presente, nella pregustazione del prossimo incontro. Invece fin dalla fase iniziale del processo di innamoramento sentiamo il bisogno di sapere altre cose della persona che ci ha colpito e che ci ritorna in mente. Chi è veramente? Cosa sta facendo in questo momento, come passa le sue giornate, cosa ha fatto nel passato? Non possiamo più appagarci solo del presente. Siamo inesorabilmente trascinati a cercare nel suo e nel nostro passato il segreto del nostro possibile futuro”.

La temporalità risorge come componente imprescindibile che distingue corpo e cuore, essere al mondo e rapporto al mondo.

La storia condiziona le relazioni umane in quanto evidenzia il presente non più come immediatezza, istantaneità, ma come risultato di una serie complessa e incommensurabile di situazioni ed eventi la cui consapevolezza permane anche se non se ne riesce a districare i contenuti.

L’opposizione tra presente e vissuto meglio si capisce evocando il processo secondo cui, per accedere al secondo, il primo deve essere assorbito nel passato, quindi superato.

Se osserviamo la cultura odierna, senza pregiudicare da quando perdura il fenomeno, il dialogo tra uomini e donne è ritenuto “perduto” come lo scrivevo in un articolo precedente.

L’incomunicabilità manifestatasi con l’esistenzialismo e la nozione di “non-essere”, non risulta per nulla nuova.

Osservando la cultura odierna, senza voler stabilire da quando perdura il fenomeno, il dialogo tra uomini e donne è spesso ritenuto “perduto”, come già scritto in un articolo precedente.

Se la tesi della Magli rimanda alle relazioni tra generi ed essenzialmente allo squilibrio strutturale tra l’uno e l’altro, l’incomunicabilità veniva già sottolineata nell’antichità con Gorgia (V-IV sec. a.C.) con il concetto di ‘non-essere’.

Da sempre, simili interrogazioni rimandano al mistero della vita, alla consistenza dell’esistenza e ai mutamenti che essa subisce.

A livello individuale, è evidente quanto le relazioni tra uomini e donne siano complicate, difficilmente esenti da ostacoli alla comunicazione, spesso inconsci e talvolta volontari.

Possiamo persino considerare che l’individuo, perlopiù, si compiaccia nell’immedesimarsi nello stereotipo di un’identità sessuale da rivendicare e con la quale dimostrare ad ogni costo una solidarietà indefettibile.

Così, la persona cede all’influenza socioculturale in cui è immersa da sempre, sebbene non ne ravvisi per forza i cambiamenti. (anche se non ne percepisce i cambiamenti).

Ciò per dire che se l’immagine della donna e dell’uomo è profondamente cambiata negli ultimi cinquant’anni, e gli atteggiamenti altrettanto, molti luoghi comuni continuano a ingombrare le menti e sembrano radicati nella cultura condivisa dei gruppi e delle masse.

La stessa osservazione vale nei momenti di rabbia, di scherzo o rimprovero, nei rapporti privati.

Pertanto, va individuata una fonte notevolmente radicata che differenzia tacitamente i sessi, e conforta nella coscienza di ciascuno, un’attinenza tutt’altro che virtuale, giacché determina parecchi comportamenti e pensieri propri.

È spesso evidente quanto da un dialogo tra uomo e donna derivi una sfida appena velata che consiste nel mantenere le proprie posizioni senza mai scoprirsi veramente.

La retorica adottata predilige la seduzione, l’incanto, la suggestione la persuasione, talvolta persino la minaccia.

Questione di educazione forse, coscienza di essere potenzialmente dominanti o meno, se non risulta oltre alla concreta esperienza che ognuno di noi fa, una gelosissima pretesa di garantire la propria integrità, necessaria o no, dettata da pura individualità e realizzazione di sé, sovente illusione di un’affermazione personale che non riesce a far meglio che presumere di dover affermarsi.

“Poiché voglio essere libero(a), devo essere sole o luna” potrebbe essere il motto più diffuso che caratterizzi l’uomo o la donna: il segreto e la chiave di ogni legame.

Era magari difficile stabilire quale tendenza e con quale sincerità stava per imporsi e predominare negli anni Sessanta, quando divampò la cosiddetta ‘rivoluzione del costume’. Si provò a rimescolare le carte e insistere sulla libertà individuale, una libertà individuale senza sesso assimilata allora a una certa idea di trasparenza, di ‘verità per la verità’.

La contraddizione non era da poco, sia perché trascurava la dimensione emotiva specifica di qualsiasi relazione umana, sia perché credeva ingenuamente in una Verità praticamente irraggiungibile, persino con se stessi.

L’equilibrio della persona e delle relazioni che sviluppa dipende meno dalla verità che dalla sincerità, la quale è condizionata dai sentimenti, mutevoli e fondati su un mistero che sfugge alla spiegazione razionale e che chiamiamo, in ogni sua forma, “amore”.

Questo mistero, ampiamente commentato, rimanda a un interrogativo particolare: è lo stesso mistero per la femmina e per il maschio o sono, due misteri poco condivisi?

È probabile che tali misteri, restino segreti, scrupolosamente custoditi anche quando non sono per nulla chiariti.

Sono di fatto, per natura, una componente indelebile quanto imprecisata dell’identità di genere.

Per questo motivo, l’amore è al tempo stesso trascendenza e completezza, si rivolga a Dio o all’essere di cui si è innamorati.

Come l’hanno scritto Francesco Alberoni e Cristina Cattaneo (‘L’universo amoroso’, 2017):

“Occorre distruggere qualcosa per rinascere, c’è un prezzo da pagare. Evidenzia poi che non siamo monadi: la rinascita non è affare solo individuale, non riguarda solo noi. È legata necessariamente all’altro. Alla luce di ciò, si può sostenere che l’amore equivalga a un processo di elevazione? Si tratta proprio di una rottura radicale: il passaggio all’innamoramento ci segna in modo indelebile. Il colpo di fulmine si concretizza nel fatto che sono disposto a uscire dalla mia terra: è una morte e una rinascita. A quel punto si mettono in moto simboli di ben altra natura; allora il linguaggio diventa teologico e la parola si fa poetica”.

Se possiamo evidenziare la trascendenza nel processo di rinascita, la morte in quanto rottura necessaria alla precedenza, la completezza, più che nel dialogo di cui non può fare a meno, si rivela nell’amore stesso, nell’espressione del mistero concretato nello scambio e l’agire.

Rimanga mistero, risulta un seguito di fatti che, se non lo svelano mai, lo rendono umano, espressione senza la quale non possiamo fingerci umani.

‘La passione inutile’ di Sartre diventa allora un dono di sé all’ignoto, ma un dono alla vita che giustifichi di esistere.